これは21世紀構想研究会で2022年9月2日に講演された内容です。

元信者が見た旧統一教会の真実

矢崎千絵(アートアドバイザー)

|

筑波大学第2学群比較文化学類フランス文学コース在学中に原理研究会に入信。筑波大を卒業後、幾多の事件を経て脱会。その後パリ大学に学び、商社系ギャラリー、株式会社グッドバンカーでの勤務を経て、現在アートアドバイザー、仏語翻訳、フランス画家とのコーディネートなど幅広く活動しています。

|

私は20歳から26歳(1982年ー88年まで)統一教会の原理研究会(原研)という大学組織でかなり激しく活動しておりました。その後脱会し2012年から全国霊感商法被害対策弁護士連絡会(弁連)事務局でお手伝をしております。

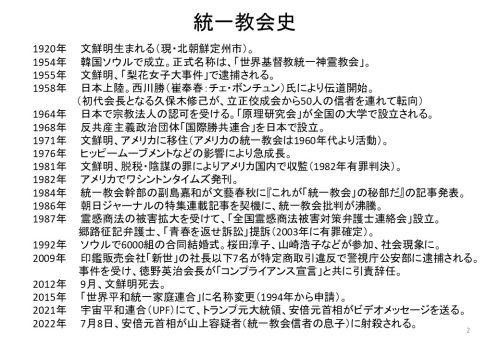

統一教会史の概略史は一覧表の通りです。すべてを説明する時間はないのでこの概略史にとどめ、次に私個人の活動歴をもとに語りたいと思います。

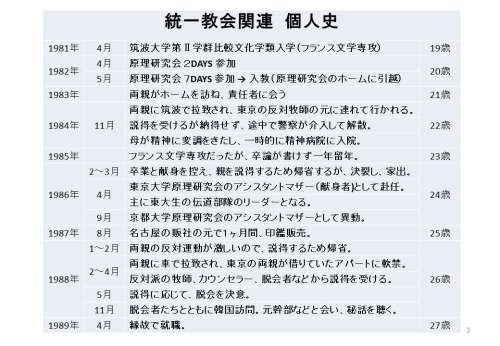

私の統一教会関連の個人史です。原理に加入して信者になり、家族との闘いからやっと誤りに気が付いて脱会するまでを語りたいと思います。

私の統一教会関連の個人史です。原理に加入して信者になり、家族との闘いからやっと誤りに気が付いて脱会するまでを語りたいと思います。

なぜ人間は生きているのか

私は小さいころから、なぜ人間は生きているんだろうと疑問に思う変わった子どもでした。人間がみな死ぬということを幼稚園のころ、祖母が亡くなるときに知り、小さいころからずっと考え続けてきました。色々な文学を読んでも、キリスト教などをかじっても、その答えはなかなか出ないわけです。

1981年に大学に入学すると、ますます様々な価値観が渦巻いてきて、生きているのが本当に辛いという気持ちが日に日に増していく状況でした。そんな時に統一教会の原理研究会の2人の女性が、「世界思想研究会」を名乗ってアンケートに来たわけです。私は入学のときにこのサークルのビラをもらい、「世界の思想を追求して絶対的真理を知ろう」と書かれていて、それがまさに私が知りたかったことだったので、大変興味があったわけです。

アンケートで私は「尊敬する人物は?」と聞かれて、「イエス・キリストとゴータマ・シッダルタです」とか、かなり統一教会の教えにかぶる回答をし、統一教会にはまるような人間でした。原研の人が何回も訪問してきて、最初はそれが原理だとはわからなかったんですが、途中から周囲の人から「それは原理だ」、「危ないからそんなとこ行っちゃいけない」と言われるようになりました。

2DAYSから7DAYSへとエスカレート

そういう噂が入る前に、私は原理の人たちが住んでいるホームにも行き、講義を受けていました。その人たちが素晴らしい人達で、人の話をよく聞いて、普段私がまったく話せないような、人生の目的とか、愛についてとかを、きちんと真摯に話していらっしゃったので、私はすごく感動して、そこで信頼関係ができてしまっていたわけです。

そのまま1年くらい過ぎて、ますます落ち込むことが多く、生きる希望が見いだせない中で、「2日間で統一原理の全体像がわかる会があるので出ませんか」と言われて、1982年4月、2DAYSに参加しました。そこで、統一原理の内容について、おお!というふうに思ったわけですが、いろいろと疑問もありました。でも講義の中で、「メシアが来ている」と言われるけれど、メシアが誰かは明かされないわけです。「知りたいなら7DAYSに出ましょう」と言われ、ちょっと抵抗しましたが原理の人みんなに囲まれてプッシュされ、結局すぐに7DAYSに参加することとなりました。

参加して、講義の中で非常に感銘を受け、その上、私を伝道してくれた人、霊の親は霊の子が7DAYSに出るときは、7日間断食をしていました。それを最後のときに聞いて、見ず知らずの人間の救いのために7日間断食する人間がいるんだ!とびっくりして、私は本当に泣けてしまったんです。統一原理の内容にもかなり感銘を受けたこともあり、じゃあこの宗教を勉強してみようと思いまして、入教ということに至りました。

ホームでの共同生活から始まった

入教というのは、原理研究会のホームで共同生活をするために、自分の荷物を全部持ってホームに引っ越します。そのときは筑波のホームに30人くらいのメンバーがいましたが、キャッシュカードも全部会計のお姉さんに預けてしまって、その人が月に1回、それぞれの振込額を全部引き出して、それがホームの会計になります。非常に貧しくて、1日1人100円くらいで、大変質素な生活でした。

信仰生活も、朝晩祈祷会をやったり、夜になると宿舎に伝道に行ったりします。夏休みになると資金集めのために、キャラバンに寝泊まりしながら珍味を売ったりします。1日12時間~15時間くらい、朝5時に起きて祈祷会をして、6時か7時くらいから家庭訪問をして一軒一軒回って、1袋2500円くらいの珍味を売って歩き、1日5万~10万円を売り上げました。全国で目標を立ててやります。目標に足りないと、更に飲み屋街まで行って、そこで売ったりもして、寝るのが11時みたいなことを夏休み中、40日間くらいキャラバンで寝泊まりしながらやりました。

両親は私のことを信頼していたので、一度ホームを訪れて、原研の責任者に会いに来ました。そして父が、「必ずこの子は勉強させて4年で卒業させ、一般企業に就職させてください。それを守るならいいですよ」と言って入教を許可した形になってしまい、後からすごく後悔していました。

父の教え子が「それは原理だ」と忠告

ところが高校の英語の教師だった父の教え子が、私の状況を父から聞いてびっくりして、それは原理で大変なことだということになり、両親はそれから色々なところを訪ねて、最終的に、東京のキリスト教会の牧師さんに説得をしてもらおうとなったようです。筑波に母が会いに来た際、誘拐されるようにして大勢でキャラバンに押し込められて、東京まで運ばれました。それから5日間くらい、牧師さんとずっと議論しました。

そのときにはすでに入教して1年半くらい経っていて、私の中に「統一原理は真理だ」という信念があり、それまで本当に生きる目的がなく、信じるものがない状況だったのに、統一原理がバーンと入ったものですから、これを守るしかないとなっていました。牧師さんも素晴らしい方だったのですが、キリスト教は不完全であり完成されていない、統一原理こそが完成させるんだと言って、牧師ともすごい論争をして一歩も引かなかったんです。

母親はすごくびっくりしてしまい、私は元々優等生で人の言うことを素直に聞く人間だったのに、この子は本当に変わってしまった。こんな立派な牧師さんにこんなに口答えして、こんなに敵意を剥き出しにして、本当に恐ろしい子どもになってしまったと思って、母親もちょっと精神的におかしくなってしまいました。

勘当から脱退まで-諦めなかった両親

そのことを契機に、警察の介入もあったりして説得は中止になり、父親には勘当されて、原理研究会に戻りました。勉強もなかなか身が入らず、物理的な時間もなく、その後1年留年して卒業後、統一教会の仕事に就くことになりました。

人事で、東大原研に献身者として配置され、そこで東大生を伝道するような立場になりました。東大生はかわいい子で弱いということだったので、原理研究会に属する見栄えのいい女の子を5~6人集めてエバ部隊と称して伝道させ、それを仕切るような立場になっていました。

その後京大に異動となり、ビデオセンターのトーカーとなりました。87年は名古屋で夏休み中1カ月間、印鑑の販売をしました。研修で3日間、ビデオで姓名判断のやり方などを教え込まれ、その後戸別訪問して、手相を見ながら、あなたに色情因縁やいろいろな因縁があるからなんとかしないと、などと言って印鑑とか壺を買わせるようなこともやりしました。

その間両親は諦めずに、今度は東京のマンションに、私を連れ去りました。そこに2~3か月閉じ込められて、関係者や親戚に交代で見張られて、カウンセラーや元原研の人の説得を受けました。私も抵抗して、12日間の断食とか、真冬の水行とか祈祷とか、色々やったんですが、その間疑問も出てきまして、最終的に1988年5月に脱会を決意したということです。

11月に韓国を訪問して、元幹部などと会った結果、これは本当に間違いなんだなと思いそこで本当にやめようと思いました。

キリスト教を基本にした教義

キリスト教を基本にした教義

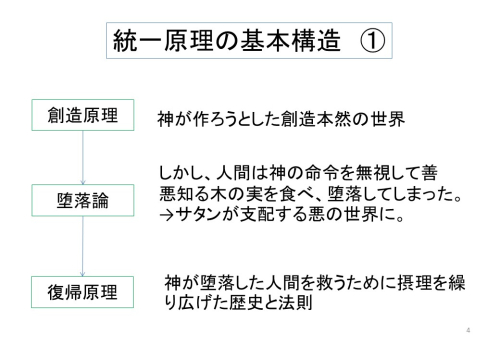

統一原理の構造についてざっくり説明しますと、まずキリスト教が基本で、聖書を元にしています。「創造原理」という理論の中で、神が造ろうとした正しい創造本然の世界というのを学びます。

しかしなぜそうならなかったかというと、「堕落論」で説明されるように、人類始祖が堕落したから。失楽園の物語で、エバがヘビにそそのかされて善悪の実を食べるという記述がありますが、実は、善悪の実というのはエバの愛であって、ヘビに誘惑されたのは性的に堕落したことだと説明します。本来は神を中心とした家庭をつくるはずが、サタンを中心とした家庭をつくってしまったので、全人類にサタンの血が流れて、サタンが支配する悪の世界になってしまったというのが「堕落論」です。

そこから救っていくのが「復帰原理」で人類を救う道があり、こういう蕩減条件というものを立てて、こうやって行ったら元の位置、創造本然の位置に戻れて、罪のない人になれるんだよと教えるのが、ざっくりいうと統一原理の基本構造です。

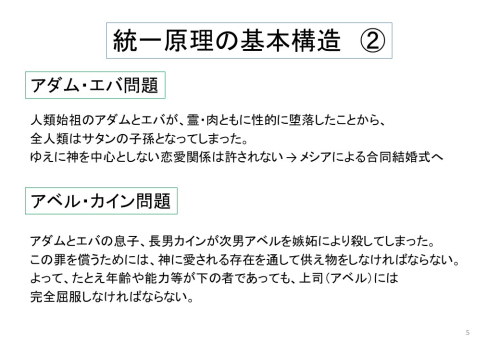

「アダム・エバ問題」と、「アベル・カイン問題」についての概略です。

「アダム・エバ問題」と、「アベル・カイン問題」についての概略です。

問題は勧誘・伝道のとき正体を隠すこと

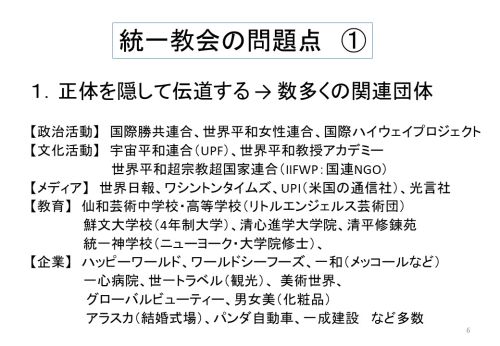

統一教会の問題点についてはまず、正体を隠して伝道するということです。正しい教義の宗教なら最初から身分・正体を明らかにするのが普通です。しかし原理と旧統一教会は正体を隠して勧誘・伝送をすることが大きな問題でした。

原理研究会にもフロントサークルがいっぱいあって、最初から原理研究会ですとは言いません。政治では勝共連合や世界平和女性連合、国際ハイウェイプロジェクトなどは政治家を巻き込んでいます。文化活動では、宇宙平和連合の大会で、ビデオメッセージをトランプ氏と安倍氏が発表しました。世界平和教授アカデミーも、私がいたころにも教授達をこの活動に誘っていて、本当に入会したということもありました。

原理研究会にもフロントサークルがいっぱいあって、最初から原理研究会ですとは言いません。政治では勝共連合や世界平和女性連合、国際ハイウェイプロジェクトなどは政治家を巻き込んでいます。文化活動では、宇宙平和連合の大会で、ビデオメッセージをトランプ氏と安倍氏が発表しました。世界平和教授アカデミーも、私がいたころにも教授達をこの活動に誘っていて、本当に入会したということもありました。

教育としては、韓国に学校を多数作っていて、リトルエンジェルス芸術団という宝塚並みにレベルの高い劇団があり、その養成校が仙和芸術中学・高校です。鮮文大学校という4年制大学や、大学院も韓国にあります。韓国では清平修錬苑という巨大な施設があり、ここに何百億もの献金が注ぎ込まれた巨大な建物群が今できています。

企業は多岐にわたり、病院も一心病院という信者の医者がいる病院があります。美術世界は、美術品を売ってそれで献金させる会社です。他にも様々あり、こういうフロント組織や企業を通して、そこを入り口として段々心を開かせて統一原理を聞かせ、最終的に信徒にするという方向に持って行こうとしています。

教団が政治と結びついた真の狙い

教団が政治と結びついた真の狙い

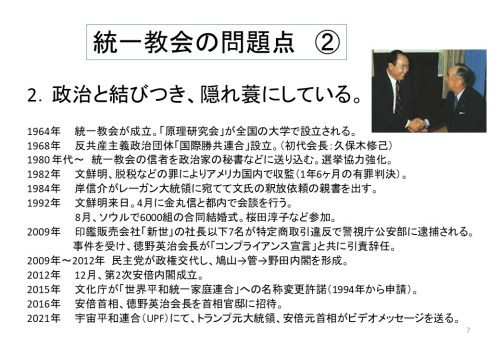

次の問題点は、政治と結びついて政治力を隠れ蓑にしているということです。1968年に国際勝共連合ができました。本部が岸信介氏の家の隣にあったというので、初期からずっと、岸家・安倍家とは連綿とつながっています。

80年代には信者を政治家の秘書などに送り込んで、選挙協力を強化しています。私は東大原研に献身する前には、政治家の秘書になれといわれていました。86年には政治に注力する方針が出て、原研から卒業生8人くらいの女性が政治家の秘書になるという話でした。

このとき東京は、自民党衆議院議員候補の越智道雄さんを応援していて、集会で信者がいっぱい集まり、越智道雄さんが来て土下座してよろしくお願いしますというと、うわーっと盛り上げていました。東大原研も選挙活動を激しくやり、夜中まで家庭訪問などをして、警察に捕まった学生もいました。

82年に文鮮明氏がアメリカで収監されたとき、岸信介氏がレーガン大統領に書簡を送っていて、彼を出してくださいと懇願していたという事実が、ロナルド・レーガン図書館のファイルから出てきました。文中で岸氏は、「文尊師は誠実な男であり、自由の理念の促進と共産主義の誤りを正すことに生涯をかけて取り組んでいると私は理解しております」と書いています。

92年に文氏が来日したときにも文氏は収監された身なので本来日本に入れなかったのですが、元自民党副総裁の金丸信氏が動いて入国が許可され、都内で会談を行ったということです。

ジャーナリストの有田芳生氏がテレビで、「公安は、1995年にオウムが摘発された後に次は統一教会だと言っていたのに、政治的な圧力で摘発はなくなった」と言っていましたが、このように政治が全部関わっているわけです。

2009年の新世事件(2009年6月11日、東京都渋谷区で印鑑販売を営む有限会社新世の社長・幹部・販売員5人の計7人が、特定商取引法違反=威迫・困惑=の疑いで警視庁公安部に逮捕された事件)でも、教会本部に公安の強制捜査が入る直前に止めました。ここでも政治的取引があったのではないかと言われていました。

2009年から2012年は民主党が政権交代した時期で、自民党は下野して非常に悔しい思いをしていました。その時期に統一教会が安倍晋三さんと密接にやり取りをして、全面的に応援しますと言ったと聞いています。2015年の文化庁の名称変更認可は、第二次安倍内閣が成立してすぐのことでした。

2016年には、徳野会長が安倍首相に招待されて首相官邸で会っています。これは内部資料でも何度も自慢げに報告されています。そのような経緯があり、2021年にビデオメッセージを安倍氏が送ることとなった。なぜそれが実現できたかというと、やっぱりすごいお金が動いていたと思います。

TBSテレビの「報道特集」で、米統一教会元幹部のアレン・ウッド氏が、レーガンとかブッシュにメッセージを送ってもらうときに、100万ドル(約1億4000万円)のお金を渡したと言っているので、今回もトランプ大統領や安倍首相にビデオメッセージを送ってもらうために、元信者やメディアの間ではかなりのお金が動いたと推察されており、私も同様に見ています。

NHKクロ現で露出した頭隠して尻隠さず

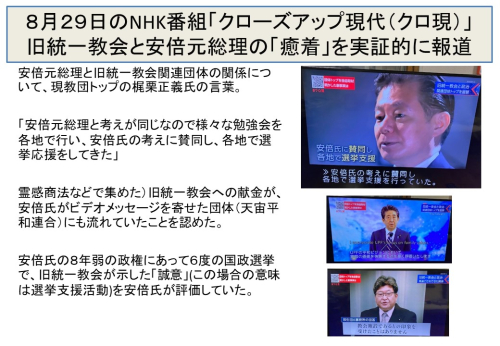

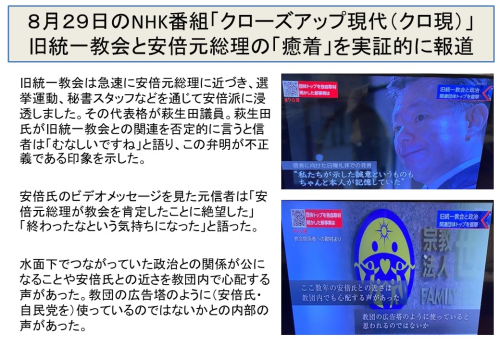

これはNHKの『クローズアップ現代』でやっていた特集のまとめです。

この梶栗正義さんという人は今の勝共連合のトップですが、彼の父の梶栗玄太郎も統一教会の会長だった人で、もう完全な二世信者、祝福二世の超エリートで、統一教会内だけで生きてきた人です。こういう発言は統一教会にとって致命的なのに、まったく世間がわかっていないというか、統一教会が本当に頭を隠して尻隠さずだという、天真爛漫な発言をしていました。

萩生田議員の選挙戦では、統一教会が全面的に応援していたこともメディアの報道で明らかになっています。必死に応援していた人から統一教会との関係を否定されると、「むなしいですね」と言われるのは本当にそのとおりで、かなり卑怯な話だと思います。

元信者は、安倍さんのビデオメッセージを見たときに、元首相がお墨付きを与えたと感じたと報道されていましたから、これは本当に決定打だなと思いました。ここにメッセージを送ったというのは影響がかなり大きかったと思います。

霊感商法で稼いだ献金は現ナマで韓国へ

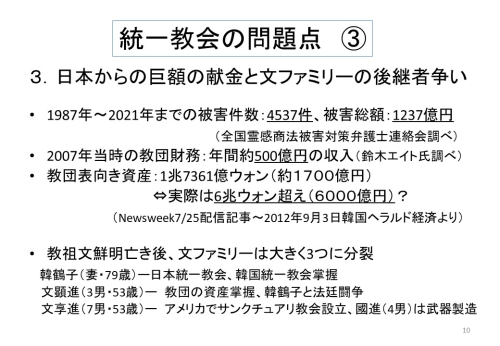

第3の問題点として、巨額の献金問題です。霊感商法被害対策弁護士連絡会(弁連)の調べで、1987年から消費者センターや、弁護士依頼の被害者の金額を集計して、被害総額が1237億円です。

これは実は、弁連の会計で私が集計していたものですが、すごく少ない数字です。これは表面に出てきたものだけなので、実際にはこの10倍どころではない、100倍くらいあるんじゃないかという印象を持っています。

これは実は、弁連の会計で私が集計していたものですが、すごく少ない数字です。これは表面に出てきたものだけなので、実際にはこの10倍どころではない、100倍くらいあるんじゃないかという印象を持っています。

2007年当時の教団財務は、年間約500億円、これは主に霊感商法などで稼いだお金です。2007年というのは、1987年くらいからマスコミにかなり叩かれて、霊感商法もできなくなってきた時点の数字です。

私たちが印鑑販売をやっていた1986年ころはもうやりたい放題で、こんなことで摘発されないのだろうかと思ったほどです。しかし先輩の方が「いや、大丈夫、政治家の先生がついてるから統一教会は捕まらないんだよ」と言っていました。

80年代は、月間100億円やらないといけないといわれていたので、年間にすれば1000億円くらいはいっていたんじゃないかと思います。現金はうなるほどありました。

現ナマをバッグに詰めて何千万円も定期的に運んだとか、韓国の合同結婚式にみんなに分担して、お金を運ばせるとか、そういうことも裁判の証言で沢山出ています。

「韓国ヘラルド経済」からの情報だと、表向き資産が1700億円だが、実際は6000億円と書かれています。しかしそんなものではありません。

巨額の献金を奪い合う文鮮明一家

統一教会は、韓国のヨイド島という一等地に土地を持っています。パークワンという建物の利権を巡って大騒動になって、内部で法廷闘争繰り返していますが、そこの土地はかなりの価値があるので争っているものです。

文鮮明亡き後、ファミリーは大分裂して、血で血を争うような闘争をやっています。宗教とか教義ではありません。カネの闘争です。韓鶴子氏は3回目の夫人ですが、13人子どもを産んでいます。しかし非業な死を遂げた子女も多く、長男は45歳で麻薬で死に、次男は無免許運転の交通事故で、17歳で死亡しました。

三男が教団の資産を掌握しました。七男は父の教えに従い信仰的だったのですが、新たな分派を作りました。現在統一教会は、韓鶴子・三男・七男の三つのグループに大きく分裂しています。韓鶴子氏が、日本と韓国の統一教会の組織を一応は率いているということになっています。

三男と韓鶴子氏が闘うヨイド島の法廷闘争で、裁判費用だけでも何百億円もかかっていまして、日本の献金が全部そこで費消されていると言われています。

七男はアメリカで、サンクチュアリ教会という新しい分派の教会を作っており、日本の幹部でも、そちらに移る人も大勢出てきました。この教会がちょっと怖くて、四男が武器製造会社を持っています。そこで作った銃器を大量に備蓄していて、礼拝のときにみんなで武器を持って集まって武装して備えようという、危険な傾向のある分派を形成しています。

気の毒な二世信者を救いたい

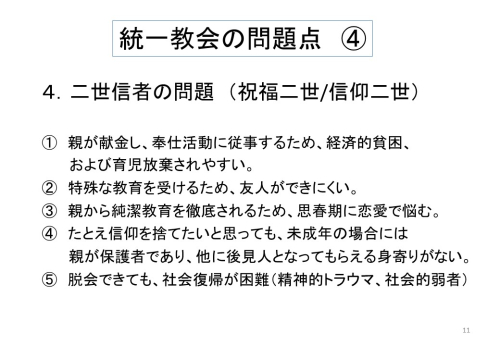

第4の問題点としては、二世信者の問題が今クローズアップされています。二世信者とは、自分の出生の根拠が、親が統一原理を信仰して、合同結婚式で見ず知らずの人とマッチングされて、その結果生まれたのが自分ということです。

だから、統一教会を否定してしまうと、自分がなんで生まれたかがわからなくなっちゃうという、レゾンデートルに関する辛さを秘めています。実態的にも親が献金して、奉仕活動に従事しちゃうので、経済的貧困とか、育児放棄されやすいようなこともあります。

また特殊な教育を受けてお金の使い方も質素ですし、友人もできにくいと思います。アダム・エバ問題があるので完全に純潔教育です。彼氏もつくっちゃいけないし、キスとかもってのほかだと言われるので思春期になると非常に悩みます。

また特殊な教育を受けてお金の使い方も質素ですし、友人もできにくいと思います。アダム・エバ問題があるので完全に純潔教育です。彼氏もつくっちゃいけないし、キスとかもってのほかだと言われるので思春期になると非常に悩みます。

恋愛が親にばれたりすると韓国、清平の修錬所に40日間送られて、もう1回信仰してきなさいと厳しく指導されます。

たとえ信仰を捨てたいと思っても、未成年の場合は親が保護者になっているので、どこにも逃げられないというのがあります。親戚も愛想を尽かしていて疎遠で、友達もいないということで、どこにも逃げ場がありません。

たとえ脱会できたとしても、社会復帰はすごく大変です。山上容疑者もそうですが、教育も満足に受けられず、精神的トラウマと社会的に弱者ということで独り立ちするのが困難です。すごく悩んで被害者家族の会や、キリスト教会の牧師さんたちに相談してくる二世信者は数多くいます。社会全体で救いことを考えなければなりません。

カルト問題を解決するにはどうすればいいか

次に、カルト解決の道筋、というテーマで話したいと思います。フランスには反セクト(カルト)法というものがあります。アブー氏とピカール女史が作ったので、別名アブー・ピカール法といいます。

この法律が成立する発端は、フランスで1980年代に統一教会に入信した子供を親が保護するために活動して、それに触発された議員が動いたことでした。1984年より議会で議論を重ね、2001年に成立したということです。

1995年の時点で、セクトを選別するための10の基準が選定され、精神的不安定化や、法外な金銭要求など、色々な条件があって、これをセクトと考えました。

どの団体がセクトか選別しようとすると難しくなるので、それがセクトであろうとなかろうと、上記のような逸脱した行為をしたらセクトだとみなし、罰則を受けることになります。下の方から基準が厳しくなり、最終的に法人が解散ということになります。

法律を作ったピカール女史が滞日したとき「こんな法律ができてフランスはすごいですね」と言いましたら、「いや、これは40年もかかってやっとここまで来たんです」とおっしゃって、長い道のりなんだな、ということを痛感しました。

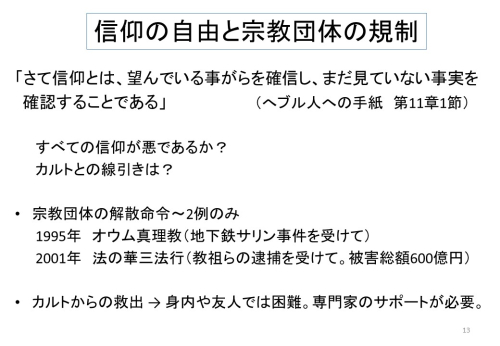

信仰はなんでも駄目なのかというとそれは違います。マザー・テレサのような方もいますし、フランスのノートルダム寺院は、カトリック教徒が100年かけて、あの素晴らしい建物を信仰ゆえに建てたということもあります。

信仰はなんでも駄目なのかというとそれは違います。マザー・テレサのような方もいますし、フランスのノートルダム寺院は、カトリック教徒が100年かけて、あの素晴らしい建物を信仰ゆえに建てたということもあります。

聖書の「ヘブル人への手紙」の中に、「さて信仰とは、望んでいる事がらを確信し、まだ見ていない事実を確認することである」というパウロの言葉があります。

この「望んでいる事がら」というのが重要で、統一教会は、たぶん文鮮明という誇大妄想狂で権力欲や金銭欲や性欲が強烈に強い人間が、巨大な欲望を全世界に発信し、それに特に日本人が忖度していく中で、あれだけ巨額な献金を捧げてしまったという形だと思います。

親族や友達がカルトをやっていたら、大変だ!と、みんな説得しようとしますが、言えば言うほど本人は頑なに心を閉ざしてしまう。説得は本当に難しい。

飯星景子さんがかつて統一教会の信仰を持っていて、お父さんが作家の飯星晃一さんで、彼はあらゆる文献や情報を持って、景子さんを説得したのですが、説得できませんでした。

忍び寄るカルトから守る道

カルト専門カウンセラーを養成するのはすごく大変で、政府の検討会などもありますが、これは容易なことではないと思います。

フランスでは国がUNADFIという機関を作って予算をつけて、そこで毎月レポートを出す中でセクトの活動をウォッチし、危険な段階にはいると警告を出します。セクト法の成立によって、統一教会はフランスでの活動がほぼ難しくなり、ほとんど活動していないということです。

フランスではカルトだから駄目ということは言わずに、法に触れた者を規制していくという方針なので、生き延びる余地はあるということです。

山上容疑者のお母さんは今も全くやめる気はないわけです。私はさもありなんと思いました。私が説得を受けている時もそうでしたが、統一教会の人は信仰に命をかけているのです。信仰を奪われるくらいなら、死んだほうがいいと思っています。

山上容疑者のお母さんは今も全くやめる気はないわけです。私はさもありなんと思いました。私が説得を受けている時もそうでしたが、統一教会の人は信仰に命をかけているのです。信仰を奪われるくらいなら、死んだほうがいいと思っています。

というのは、昔の一向一揆の一向宗の人たちや、オウムの人たちもそうですが、現世のことより霊界を本当に信じているので、霊界の中で永遠に救われないくらいなら、現世でつらい思いをしたほうがいいと思うのです。この信仰こそが命綱で、これを捨てたら地獄に落ちると本気で思っているのです。

山上容疑者のお母さんは、夫が自殺し、その後長男が小児がんになって、開頭手術もしています。統一教会の人のアプローチとしては、お父さんが自殺したから霊界で本当に苦しんでいて、その因縁で、長男がそのような大変な病気になったというトークをするわけです。

だから救われるには、あなたは全ての財産を神に捧げて、罪が救われなければいけないというふうに諄々とトークをしていくと、やはりお金を出さざるを得ないと思うわけです。一度信じて出してしまったら、もう賭けと一緒です。

1回賭けてしまって、賭けが大きくなればなるほど、そこでやめたら全部損しちゃうと思うことと同じで、賭けに勝たないと困る。これが真理じゃないと困るということに徐々になっていきます。

世の中には無数にあるカルト宗教

実はカルト宗教は無数にあり、弁護士連絡会でも、電話受けをしていると、様々なカルトからの電話がかかってきます。まったく聞いたことのない一人カルトみたいなものもいっぱいあり、そこに何千万円もつぎ込む人がいっぱいいるわけです。統一教会のような一つの宗教だけを取り締まるのではなく、一般的な規制をかけて取り締まることが大事なことになります。

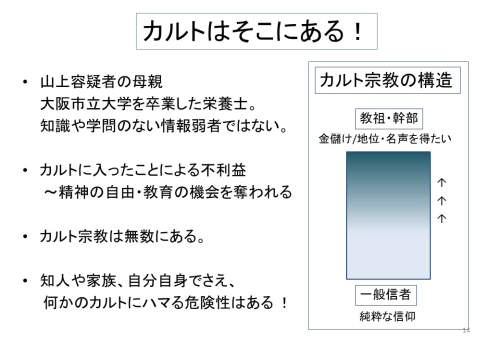

「カルトはそこにある!」の図の右側にある「カルト宗教の構図」ですが、カルトの構造として、最初に信じる時には一般信者は純粋な信仰です。一番上に文鮮明氏がいて、この人はお金をもうけたい、世界を手中にしたいという人です。下からどこで線引きをするかわからないけれど、どこからかやっぱり私利私欲になっていくのです。

たしかに韓国の幹部たちは献金を着服しているらしく、半分くらい懐にいれちゃうというような暴露もありました。線引きがどこであれ、構造としてはこうなっていると思います。それは、最初は純粋な信仰でも、結婚も仕事も統一教会内でして地位が上がっていくと、少々疑問に思っても、もう抜けられないです。

抜けても次に人生で何をやっていいかもわからず、何がなんでもここにしがみつかなきゃいけないような方向になってくるのだと思います。

脱会しても苦しかった日々から感謝の日へ

私は6年間やっていて26歳でやめましたが、35歳とか40歳くらいまでは、本当に苦しくて、ずっと死にたいと思いながら生きているような、大変な時期を過ごしました。それはやっぱり、若いときに統一原理という思想が脳の中に入ってしまって、その理屈で全てを考えていたので、いきなり統一原理を頭から全部取り外したときに、何も自分で考えられなくなっていたんです。

何が正しくて、何が間違いだったのか、まったくわからなくなってしまって、まずそこから本を読んだり、人の話を聞いたり、一つ一つ自分が何が正しいのか、何が好きなのか、そういうことを一々確かめながらやっていくという作業があって、やっと40歳くらいになって、ちゃんと生きていけるかなというな気持ちになりました。

そこに至るまでは、両親をはじめ周りの方たちにすごいサポートをいただいて、多大なご迷惑をかけたので、その方たちのお力で、私もちゃんと社会復帰できましたことを心から感謝しています。宗教をやっているときには、本当に必死で、すべてモノクロの世界に生きていました。まったく人生を楽しむ余裕はなかったのですが、やっと色彩が戻ってきて、精神的に豊かな生活に戻りつつあるので、本当にありがたいことだと思っております。この場を与えてくださいまして感謝いたします。どうもありがとうございました。

おわり

外は気温30度内外、湿度も高く蒸し暑いのに船に帰るとクーラーが効きすぎて小寒い。そこで婦人用のショールを防寒用に買って羽織ることにしました。これで1000円ほどの買い物でした。