日本の高度研究人材を考える 吉海正憲氏の講演報告

21世紀構想研究会での解説と討論

知的財産を生み出すもっとも大きな勢力になっている日本の高度研究人材が、年々、先細りになっているとの懸念が言われてきた。実際にはどうなっているのか。

さる9月29日に開催された特定非営利活動法人21世紀構想研究会の120回研究会で、住友電工顧問の吉海正憲氏(研究・技術計画学会会長)が、様々な実証的なデータをもとに日本の危機を解説し、参加者と討論を行った。

第120回・21世紀構想研究会で解説する吉海正憲氏

様々なデータで示した日本の先細り状況

吉海氏はまず、「マクロ構造から見た日本の現状と大学」として多くのデータを示した。

研究開発投資額を1985年を1とすると、2012年には0.69まで下降した。同じ統計では、アメリカは0.97、ドイツは0.96、イギリスは1.3であり、先進国での日本の落ち込みが際立っていた。

GDPの増加率を2000年と2011年を比較した数字では、日本が24パーセント増加に対して、アメリカは51、ドイツは91、イギリスは65パーセントだった。他の国はサービス業で著しく伸ばしているが日本は低調だった。

この間の特許出願数も2000年の日本は世界トップでドイツ、イギリスの20~30倍の水準だったが、2011年には世界3位になりドイツ、イギリスの6~12倍まで低下した。

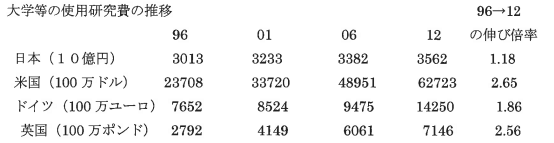

大学などの使用研究費の1996年から2012年までの推移が下の表である。

金額はさておき、伸び率を見ると先進国の中でも日本の鈍化は明らかである。こうした鈍化傾向と対象的に、日本で増えているのが、社会保障費、国債費、地方 交付税交付金などで、軒並み3倍から4倍以上になっている。文教科学振興費は、この間15パーセントの減少になった。

大学の研究資金は国からが主力

大学の使用する研究費はどこから来るのか。吉海氏の解説によると、日本は97パーセントが政府もしくは私学負担になっており、欧米の半分から5分の1程度である。大学が海外から受ける研究費も日本は極端に低く、欧米の20分の1から100分の1程度にとどまっている。

論文数のシェアも日本は先細り傾向が顕著である。表で見るように、1998年から2012年までの低下率を見ると日本は33パーセントであり、先進国の中で突出している。代わって出てきたのが中国で、この間20倍に伸びている。

また、論文の被引用回数も同様な傾向にあり、中国の約32倍に対し、日本は20パーセントの減少になっている。

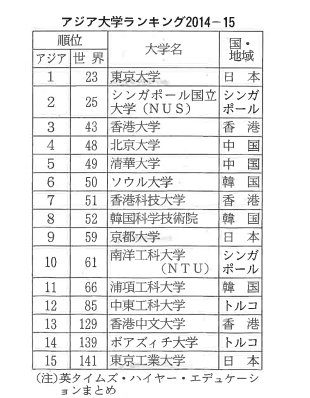

アジアの大学ランキングでは、東大がトップで面目を保っているが、中国、韓国が猛追していることが分かる。

産学連携の重要性を提起

吉海氏のこの日の講演の主旨は、日本は産学連携を活性化させないと国の科学技術活動が停滞化するとの警告を発信することと、そのためには博士号取得者などの高度研究人材をどのように社会で生かしていくかを提起することにあった。

そこで「新しい成長構造には大学と産業の強い相互作用が不可欠」とするタイトルで2つ目のテーマを解説した。まず大学が民間企業から受け入れている研究資 金は、平成25年度は695億円でやや増える傾向を見せている。しかし20年度が629億円であることを見ると、大した増加にはなっていない。

平成25年度の国立大学の寄附金受入額は、前年比40億円の減少で、総額は750億円だった。民間企業との共同研究もわずかずつ増えてはいるが、その上昇ラインはそれほどでもない。受託研究の件数や研究費の受入額もたいした増加にはなっていない。

つまり共同研究、受託研究共にやや増加傾向にあるという程度にとどまっている。

有名大学に集中する研究資金

民間企業との共同研究に伴う研究費の受入額を大学別にみると、総額390億円のうち、その41パーセントが京大、東大、東北大、阪大、九大という旧帝大に集中している。

受託研究になると総額105億円のうち京大、慶応義塾大、早大、東大、山形大のトップ5で総額の25パーセントである。この中で山形大学が3億円で5位になっているのが目を引く。

特許実施料収入を見ると、総額22億円で東大、京大、阪大、日大、九工大のトップ5で61パーセントを占めている。東大だけで30パーセントの6.6億円というのが突出している。

しかしアメリカのMITは年間のロイヤリティ収入が約90億円だから桁が違う。

民間からの研究費助成、受託研究費、特許実施料収入の3つの合計を見ると、京大、東大、東北大、阪大、慶応義塾大がトップ5で、総額の512億円の37パーセントにあたる。トップ10では51パーセントになる。

日本の大学の研究資源は、特定の有名大学、それも旧帝大に集中しており、偏在していることが分かる。これは様々な研究助成金の交付をみても同じ傾向であり、いかに旧帝大が恵まれているかを示している。

なぜ産学連携が進展しないのか

吉海氏のこの日の講演は、大学と産業との共同研究がなぜ伸びないのかという点にもあった。吉海氏はこれを企業に由来する原因と大学に由来する原因とに分けて示した。

企業行動に由来する原因

① 強い内部主義があり、事業戦略全体から大学を活用する発想に乏しい。

② 大学の機密情報管理に対する不信感

③ これまでの大学との関係の惰性

④ 時間軸に対する不整合

大学に由来する原因

① 研究論文主体と共同研究との調整

② 教授個人ないしは研究室レベルの対応で、組織としてのマネジメントができない。

③ 研究費を産業から受け入れることに対する歴史的違和感(研究費は文部科学省から得るという意識の浸透)

このような日本の事情と比較するとアメリカの大学は意識が全く違う。アメリカの大学は自らマーケティングを実施して大学が新しいコンセプトを提唱して企業 に参加を求めていく。大学の研究成果に対する企業のアプローチはスピード感があるし、決定権をすぐにも行使する。日本は、決定権が乏しい。

そして大事なことは、大学と政府と産業界が一体となって危機感を共有することだと述べた。

吉海氏はここでアメリカは1970年から80年代にかけて、ベトナム戦争の泥沼化、日本が追いつき、アメリカが追い抜かれていく産業界の状況などで産業、 大学、政府が危機的状況に置かれたと解説。アメリカ政府はプロパテント政策に大きく舵を切り、基礎研究の成果の産業化、産学連携の促進などで再生を図り、 今の強いアメリカと大学を確立したとの見解を述べた。

これに対し日本は、大学改革が政府主導で進むものの、画一的な選択に陥り、アメリカのように大学と社会が競争原理の中で主体的に改革を構成することができていないと述べた。

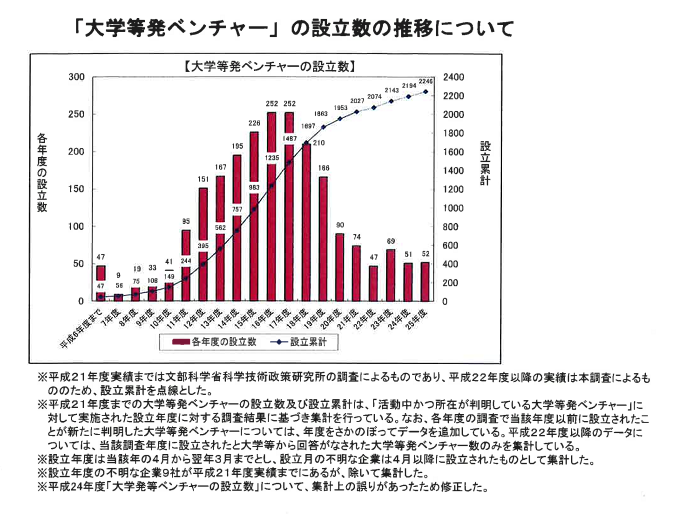

大学発のベンチャー企業についても日米の差は比較にならない。日本でもひところ大学発ベンチャー企業がブームになったがいまは下火である。ただ、最近になって有力なベンチャー企業も生まれるようになり黎明期ではないかと観測する。

吉海氏は「結局は、運用する人材を確保できるか。生み出した教員への評価・リターンをどのように設計するかにある」との見解を示した。

高度研究人材の重要性

21 世紀に入ってから世界は新たな産業革命期に入り、研究も技術進化も驚くほど早くなっている。こうした状況から吉海氏は、多様性、高度性、融合性、リスク・ テイキング、スピードなどの社会の変化の対応はもとより、今の時代は対応から変化の先導へと進める時代であることを示し、人材の異質性、異能性の活用を強 調した。

そして吉海氏は人材こそが成長と活力の源泉であり、高度人材として博士の価値を見直し、現場を知る博士を育成する必要性を強調した。

日本は明治維新以来、急速に近代化をはかるために工学博士の育成には熱心だったが、基礎的研究に取り組む理学博士の育成では遅れている。理学博士の人口100万人当たりの数を見ると、アメリカの5分の1、ドイツ・イギリスの10分の1程度である。

自然科学系の修士修了者も近年はやや減少傾向が続いている。博士課程に在籍する社会人の数はわずかながら年々増える傾向があるのは、学び直しの気風が出てきたことだろう。

博士課程に進学しない理由をきいた統計によると、そもそも博士課程に進学しようと思わなかったという人が64パーセント、博士課程の研究に魅力がない、もしくは将来に不安があるとした人は合わせて25パーセントだった。

さらに企業が博士課程修了者を採用しない理由として、「特定分野の専門的知識は持つが企業ではすぐには活用できない」が57パーセント、「企業内外での教育・訓練で社内の研究者の能力を高める方が効果的」とした回答が58パーセントだった。

しかし企業でのポスドクの業務遂行能力の伸びを調べた統計では、71パーセントが期待以上の働きをしているとしている。博士号取得者を採用しても、それほど期待を裏切られていない現状を示していることにもなる。

こうしたデータをもとに吉海氏は、日本の産業界と大学が高度研究人材の活用で長い間論争を続けてきたが、いまだに基本的解決に至っていない現状を次のように分析した。

産業界は、狭い専門性にこだわり、変化への対応力に乏しく、総合的なリーダーシップに欠ける。

大学側は、企業の従来の事業戦略の中でしか評価しておらず、将来の布石としての活用ができていない。

この結果の弊害として、産業界は修士修了生の囲い込みを行い、企業内で育成するか必要なら企業派遣で博士号を取得させることが多いので大学の不信感が強い。企業は変化を先導する人材価値を認めていないのではないかとする見解を述べた。

そして「海外の優秀な研究人材は、日本社会で産業から高い評価をされない博士課程に入りたいと思わないだろう」とも述べている。

ミスマッチを解消する方策

こうしたミスマッチを解消するための方策として吉海氏は次のような提言を行った。

たとえば大学法人に2つの大学を創る。既存の構造を変えるには時間がかかりすぎるので、まったく違う構造の大学を創り、時代にマッチした仕組みと要素を的確に反映する大学とする。

さらに高度研究人材の就業選択の多様性の確保もあげている。研究者の成果と資質を見極めながら研究者の進路を的確、公平に決めていく仕組みの確立である。吉海氏は、「採用する側の目的・要件の明確性にある」としている。

またベンチャー創業へと誘導する施策も有力な選択肢としてあげている。アメリカでは80年代の大改革の一環として、SBIR(Small Business Innovation Research)を設立して成功している。

日本でも近年、これをまねた制度を作っているが、日本では博士のベンチャー企業誘導ではなく、中小企業の研究助成金になっていると指摘する。また文部科学省では、博士のベンチャー支援予算が組まれているが、政府全体として一貫性に欠けている点も指摘している。

吉海氏は最後に「日本社会の持つ強さの賞味期限は、そう長くはないだろう。日本の新しい成長構造の確立は高度研究人材育成にある。これには後追い的な変化への対応ではなく、変化を先導するリスクに立ち向かうことだ」との見解を示して締めくくった。